Power-to-gas : une clé pour l’avenir énergétique suisse ?

À mesure que la production d’énergies renouvelables augmente, la nécessité de solutions de stockage à long terme se fait de plus en plus pressante. Au croisement des enjeux de décarbonation, de flexibilité et de sécurité d’approvisionnement, le power-to-gas pourrait bien être l’une des pièces manquantes du puzzle énergétique. Nous avons fait le point avec Gilles Verdan, directeur de Gaznat.

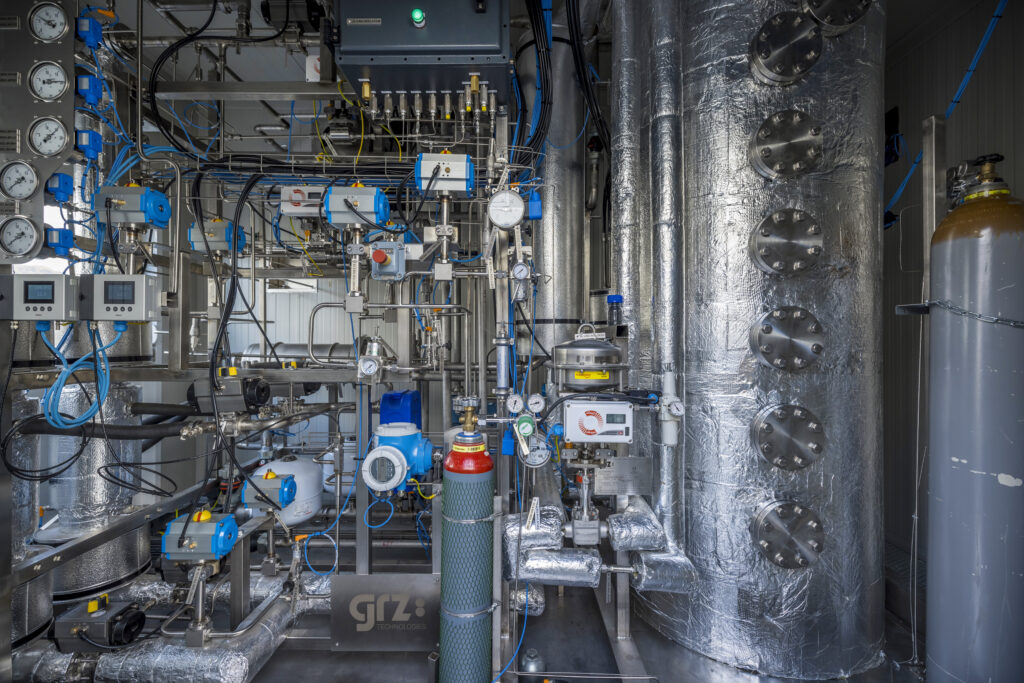

Innovation Lab © Alessandro Della Bella

Rappel des faits

Avec la montée en puissance du solaire et de l’éolien, les excédents d’électricité renouvelable se heurtent aux limites du réseau, en particulier en été. Et même avec les barrages, le stockage reste insuffisant pour valoriser pleinement les excédents et sécuriser l’hiver. En parallèle, les infrastructures gazières restent largement dépendantes des énergies fossiles. Dans son Innovation Lab d’Aigle (VD), et grâce à la technologie du power-to-gas, Gaznat propose de relier ces problématiques en convertissant l’électricité en hydrogène, puis en méthane de synthèse injectable dans les réseaux existants.

Le power-to-gas, comment ça marche ?

Une installation de power-to-gas permet de convertir des énergies renouvelables en molécules. Le principe de base consiste à utiliser un électrolyseur pour transformer l’électricité en hydrogène, par électrolyse de l’eau. À Aigle, nous avons ajouté une étape supplémentaire : la méthanation. En collaboration avec l’EPFL, nous avons développé un réacteur capable de produire du méthane de synthèse dont les propriétés sont identiques au méthane fossile. L’atout majeur de cette approche est de pouvoir utiliser directement les infrastructures gazières existantes – transport, stockage, distribution – ainsi que les installations chez les clients finaux.

Quel est l’intérêt des installations de power-to-gas dans le cadre de la transition énergétique ?

Elles permettent de valoriser les excédents de production renouvelable, surtout en été. L’hydrogène – ou le méthane de synthèse – produit à partir de ces excédents peut en effet être stocké plus facilement et sur une plus longue durée que l’électricité, qui ne peut l’être que pendant quelques heures dans des batteries. En cas de besoin, l’énergie peut être utilisée soit sous forme de gaz, soit en la retransformant en électricité dans une installation de type gas-to-power. Le power-to-gas permet aussi la convergence des réseaux, le réseau gazier pouvant absorber les excédents d’électricité et les restituer plus tard au réseau électrique ; les installations de power-to-gas sont très réactives et le réseau gazier offre une plus grande flexibilité que le réseau électrique. Cette complémentarité renforce la stabilité du système énergétique dans son ensemble. Enfin, le power-to-gas, couplé à la méthanation, est un moyen de décarboner le gaz puisqu’on utilise de l’électricité renouvelable pour le produire.

Le projet GreenGas pousse très loin l’intégration… Qu’entendez-vous démontrer et préparer à plus grande échelle ?

Nous développons ce projet en collaboration avec l’EPFL. Il vise à démontrer l’intégration complète d’une chaîne énergétique décarbonée, du photovoltaïque jusqu’à la production locale de méthane de synthèse. Il repose sur un réacteur de méthanation catalytique capable de convertir jusqu’à 99% du CO₂ en un seul passage. Ce réacteur est couplé à d’autres briques technologiques testées sur place : production d’hydrogène par électrolyse à partir d’électricité photovoltaïque, stockage d’hydrogène dans des hydrures métalliques – développé par GRZ Technologies – et captage du CO₂ grâce à des membranes en graphène à nanopores issues de la recherche de l’EPFL (le CO₂ étant extrait des gaz de combustion de deux unités de cogénération du site). L’ensemble permet donc de fermer la boucle énergétique avec une production de méthane de synthèse locale et neutre en CO₂, en conditions réelles. Le dernier développement en cours est l’arrivée d’une pile à combustible réversible capable de produire de l’hydrogène ou de l’électricité. Ce type d’équipement pourrait offrir une grande flexibilité au réseau électrique, notamment pour les services système (ndlr : ceux qui assurent en temps réel l’équilibre et la stabilité du réseau électrique).

Quelles sont les principales barrières au déploiement des technologies power-to-gas en Suisse ?

Les installations power-to-gas sont aujourd’hui principalement des projets pilotes. Les technologies sont matures, mais les conditions-cadres ne permettent pas de les rentabiliser. Ce qui manque, ce sont des incitations financières. La loi sur l’énergie permettait de financer des projets pilotes comme le nôtre, mais ces aides sont suspendues en raison de restrictions budgétaires souhaitées par la Confédération. La loi sur le CO₂ soutient la production de biométhane, mais pas celle de méthane de synthèse, bien que les deux soient neutres en carbone. La loi sur le climat et l’innovation est sans doute la piste la plus prometteuse, via des conventions de réduction des émissions de CO₂ pour les industriels. C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous envisageons de nouveaux projets avec certains actionnaires et clients de Gaznat. Et sur le plan technologique, la principale difficulté demeure la capture du CO₂, mais les membranes en graphène pourraient en réduire fortement les coûts. C’est un enjeu majeur pour produire un méthane de synthèse neutre en CO₂ et directement injectable dans le réseau gazier existant.

Pouvez-vous dire quelques mots sur votre projet de stockage du gaz en cavités rocheuses ?

Il s’agit de disposer de capacités de stockage national d’envergure, en complément des barrages. C’est un enjeu stratégique. Et le stockage saisonnier est le chaînon manquant pour valoriser pleinement l’hydrogène et le méthane de synthèse produits dans les installations de power-to-gas. En Suisse, faute de formations géologiques adaptées, nous explorons la possibilité de creuser des cavités dans la roche afin d’y stocker du gaz à haute pression. Un site prometteur a été identifié à Oberwald, en Haut-Valais. Le projet est encore en phase d’étude de faisabilité ; il pourrait permettre de stocker 1,5 TWh, ce qui correspond aux 15% de consommation annuelle que Gaznat est tenu de stocker pour l’hiver, selon l’ordonnance fédérale édictée après le début du conflit russo-ukrainien. La technologie est éprouvée en Europe, mais il manque aujourd’hui en Suisse un cadre légal clair et une garantie financière. Le projet est estimé à 500 millions de francs. Il serait entièrement souterrain, donc sans impact paysager, et viendrait renforcer notre sécurité d’approvisionnement.

Propos recueillis par Elodie Maître-Arnaud

L’expert

Gilles Verdan

Gilles Verdan est ingénieur en génie électrique (HES-SO), avec des spécialisations en gestion d’entreprise et en gestion des risques. Il rejoint Gaznat en 2008 où il pilote le département Réseau pendant dix-sept ans avant de prendre, en 2025, la direction générale de l’entreprise. Il est par ailleurs président de la Commission technique de coordination (FTK) et vice-président de l’association suisse de l’industrie gazière (ASIG).