Sobriété : du bon sens aux stratégies énergétiques

La sobriété demeure timide dans les politiques et les usages. Comment en faire un cadre d’action partagé par tous les acteurs de l’énergie ? Nous avons posé la question à Arnaud Zufferey, ingénieur et spécialiste de la transition énergétique.

Rappel des faits

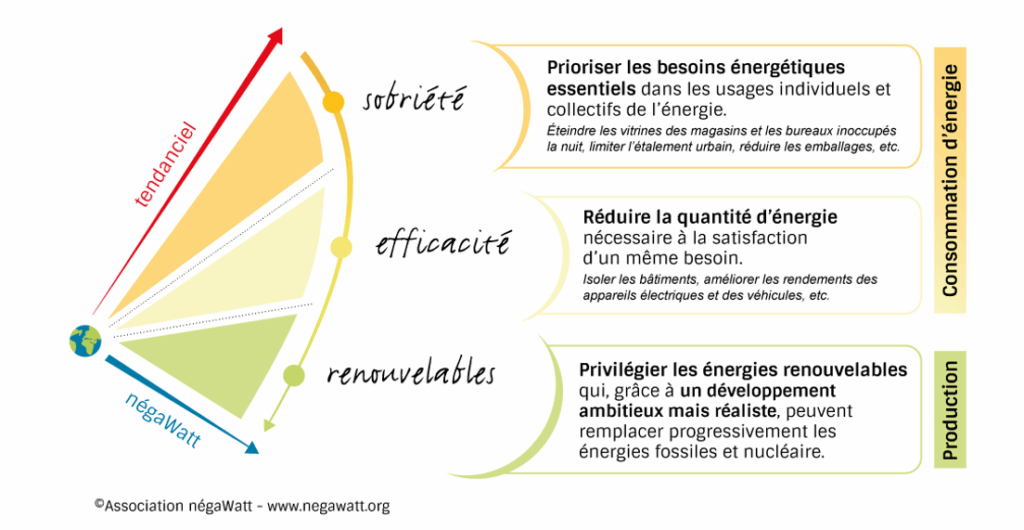

Longtemps négligée dans les stratégies énergétiques, la sobriété s’impose peu à peu comme le troisième pilier de la transition, aux côtés de l’efficacité et des renouvelables. Dans la logique défendue par l’association négaWatt – sobriété, efficacité, renouvelables –, elle devrait même être le premier levier à actionner. La sobriété repose avant tout sur une démarche de bon sens : questionner les besoins, adapter les usages et éviter les consommations inutiles. Bref, faire suffisamment avec moins, sans perdre en niveau de service ni en confort. Pourtant, elle n’est pas encore intégrée de façon systématique dans la planification énergétique, dominée par une culture des solutions techniques. Le déploiement des smart meters pourrait toutefois rapidement changer la donne…

La sobriété est peu intégrée dans les politiques énergétiques. Pourquoi ce levier de la transition est-il moins pris en compte que l’efficacité ou les renouvelables ?

L’efficacité et les renouvelables sont des sujets d’ingénieurs – on parle de technologies, de rendements, etc. –, tandis que sobriété relève davantage des sciences sociales ou comportementales. Or ces disciplines sont peu présentes dans les instances de planification ; le sujet y trouve donc difficilement sa place. Et puis on oppose inutilement sobriété et efficacité dans les débats, alors que ces deux leviers sont complémentaires. Remplacer un système de chauffage ancien par un modèle plus performant relève de l’efficacité ; chauffer moins ou différemment, c’est de la sobriété. L’un sans l’autre n’a pas de sens, et les mettre en concurrence est aussi absurde qu’opposer la pince au tournevis !

Comment passer du discours à la mise en pratique de la sobriété dans les outils d’aide à la décision ?

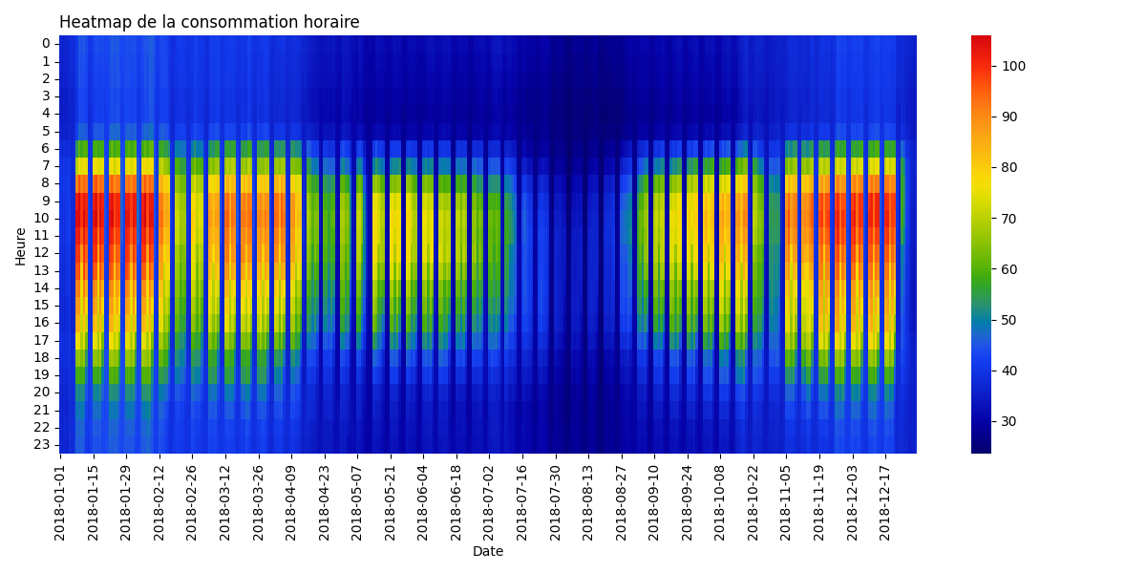

Grâce aux données. Pendant plus d’un siècle, les compteurs électriques n’étaient relevés qu’une fois par année. Avec le déploiement des smart meters (compteurs intelligents, ndlr.), on passe à une valeur toutes les quinze minutes, soit 35 000 mesures par an. C’est un tournant historique, la première vraie rupture depuis l’arrivée de l’électricité ! Pour exploiter ces données, il faut des outils capables de traiter et d’interpréter les volumes d’information produits par le smart metering. J’ai par exemple développé une solution pour automatiser les rapports d’audit et visualiser les courbes de charge. Cela permet de détecter les anomalies – une entreprise fermée qui consomme de l’énergie la nuit, une résidence secondaire maintenue à température quand elle est vide – et de montrer où agir pour être plus sobre.

Quels enseignements tirez-vous de ces premières applications ?

Les effets sont immédiats ; les mesures de sobriété permettent de réaliser des économies d’énergie importantes, souvent sans investissement, simplement en ajustant les pratiques ou les paramètres. Dans une commune, un parking public avait inversé son éclairage – pleine puissance la nuit, réduite le jour. Dans une usine, une pompe à chaleur neuve consommait 25% de plus à cause de mauvais réglages. Et dans une PME, un ruban nocturne inutile peut également représenter plusieurs milliers de francs gaspillés par an. La lecture des courbes recentre le dialogue sur les consommations évitables, souvent invisibles autrement. On retrouve ainsi l’ordre logique des piliers de la transition énergétique : sobriété, efficacité, renouvelables.

Cette approche modifie-t-elle aussi la façon d’optimiser la gestion de l’énergie à plus grande échelle ?

Oui. Avec le smart metering et les obligations d’efficacité, les distributeurs d’énergie peuvent cibler les gaspillages et agir là où le potentiel est le plus important. Certaines communes découvrent ainsi qu’un simple réglage ou une extinction nocturne de l’éclairage public produit des effets immédiats. Les régies immobilières et les collectivités commencent à s’y mettre aussi. Les outils d’analyse permettent d’auditer rapidement plusieurs bâtiments, de repérer les anomalies, de mesurer les gains et de suivre les effets dans le temps. C’est un changement profond dans la façon de piloter l’énergie.

La sobriété fait encore grincer des dents dans les milieux économiques… Comment l’aborder sans bloquer le dialogue ?

La sobriété commence à intéresser vraiment les milieux économiques qui y voient un levier de compétitivité. Les entrepreneurs veulent des chiffres et du retour sur investissement. Et si on leur montre des courbes de charge et qu’on traduit un gaspillage en francs, ils comprennent immédiatement l’intérêt. Surtout qu’une mesure de sobriété peut être rentable dès le lendemain et que, dans bien des cas, elle ne coûte rien !

Qui doit porter la responsabilité de la sobriété énergétique ?

C’est une dynamique collective qui permettra à la sobriété de retrouver sa place dans nos pratiques et nos comportements. Les autorités doivent reconnaître la sobriété comme un levier à part entière, au même titre que l’efficacité et les renouvelables. Comme évoqué, les GRD jouent un rôle clé en rendant les données de consommation accessibles et exploitables. Les ingénieurs traduisent quant à eux ces données en analyses concrètes et conçoivent des systèmes adaptés aux besoins réels. Sur le terrain, les installateurs doivent livrer des équipements bien réglés et expliquer aux clients comment les utiliser pour éviter les gaspillages. Enfin, la transparence des informations permet aux ménages, aux entreprises et aux collectivités de voir concrètement leur consommation, puis d’ajuster leurs usages en conséquence.

Propos recueillis par Elodie Maître-Arnaud

L’expert

Arnaud Zufferey

Arnaud Zufferey est ingénieur EPFL en informatique et en sciences de l’environnement. Ancien professeur à la HES-SO Valais-Wallis, il a fondé la société Olika. Ses activités portent sur le conseil en énergie et le développement d’outils visant à soutenir la transition énergétique et à optimiser les choix énergétiques.